|

2025年12月7日更新 2025年5月31日公開 |

|

|

小児整形外科医 星野弘太郎業績一覧 |

|

私たち小児整形外科医は、これらの病気がよりよく診断・治療できるよう日夜努力しています。私は子どもの股関節を中心に勉強し、研究し、学会で発表して、仲間たちの意見をもらい、より良い方向へ導いてもらっています。こうした学会発表や論文を公開して、興味のあるドクター、患者さんの保護者などに見ていただき、少しでもよい診断・治療に結びつけばうれしいです。引用された場合には、出典として名前を明示いただければと思います。 |

|

東洋経済オンライン「須田桃子の今を読み解くサイエンス」2026/1/22 『40〜50歳代を襲う「変形性股関節症」、乳児期のエコー検査で早期診断すれば予防が可能。保健師や助産師の活⽤がカギに』 第36回日本小児整形外科学会学術集会のシンポジウム「DDH の早期スクリーニング・診断と早期治療を考える」を取材に来ていただいた科学ジャーナリスト・須田桃子さんが、記事にまとめてくれました。私の発表した世界の動向、日本の課題についても取り上げていただき感謝します。有料会員でしか読めない記事ですが、一部読めますのでご紹介します。 |

| 2026/1/22講演(島根県美郷町) 美郷町立大和小学校にて、全校生徒51人に向けて、子どもたちの体を守るテーマで講演させていただきました。2024年の養護教諭の夏期研修会での私の講演を聞いてくれた先生からの依頼でした。本テーマでの講演は、2017年から29回目になります。よい姿勢のための4つの体操、子どもの体と整形外科の病気について、ドクターのなり方、夢をもって勉強してもらうための知識などお話ししました。とても元気がよく、手もドンドンあげてくれて、とっても盛り上がって楽しかったですね!一所懸命聞いてくれてありがとうございました! |

| 2025/11/29発表(神奈川県) 第36回日本小児整形外科学会学術集会におけるシンポジウム4「DDH の早期スクリーニング・診断と早期治療を考える」の中で、ご指名いただき「諸外国のDDH健診システムからみた日本の課題」を発表させていただきました。これから全国的に1か月児健診でも股関節をチェックして整形外科へ紹介するシステムになってゆきます。そのため、今年1年は新しい健診体制について議論して、今後の道筋を明らかにするシンポジウムが多く企画されました。2014年からレビューしてきましたDDH(発育性股関節形成不全)の世界の健診体制も参考とするために数多くご指名いただき、今年7回もの発表の機会をいただき感謝多き1年でした。 これから日本も赤ちゃんの股関節脱臼は、エコーを標準検査としなければなりません。表紙にもマークを掲載しましたが、「iHiPUS(愛ヒップス)」を日本関節病学会・日本股関節研究会・日本整形外科超音波学会・日本股関節学会に続いて5回目の提唱を行ってまいりました。「infant Hip Protection by Ultrasound」の略で、「赤ちゃんの股関節をエコーで守る10年運動」です。応援してください。 |

| 2025/11/6講演(島根県益田市) 益田市立西益田小学校にて、5・6年生47人に向けて、子どもたちの体を守るテーマで講演させていただきました。6月にすぐ近くの横田中学校で講演させていただき、そのすぐ後にお話をいただきました。どんどん広がってくれてうれしいです。本テーマでの講演は、2017年から28回目になります。よい姿勢のための4つの体操、子どもの体と整形外科の病気について、ドクターのなり方、夢をもって勉強してもらうための知識などお話ししました。とっても盛り上がって楽しかったですね!一所懸命聞いてくれてありがとうございました! |

| 2025/10/30講演(島根県江津市) 江津市立江東中学校にて、全校生徒29人に向けて、子どもたちの体を守るテーマで講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から27回目になります。この講演を始めるきっかけになった養護教諭の泉先生が、あちこち転勤されても私の講演を依頼し続けてくださるおかげで、本当にいろいろな学校でお話しできてうれしいです。よい姿勢のための4つの体操、子どもの体と整形外科の病気について、ドクターのなり方、夢をもって勉強してもらうための知識などお話ししました。一所懸命聞いてくれてありがとうございました! |

| 2025/10/25日本股関節研究振興財団 研究助成交付式(山口県) 令和7年度股関節研究セミナー内におきまして、研究助成金の交付式が行われました。かねてから縄文人の研究のための資金捻出が困難でクラウドファンディングも行ったのですが、十分には集まらず困っていたところでした。多くの研究助成には年齢制限や大学に限られるような所属制限があり、私の立場ではなかなか難しい状況でしたが、本研究助成はそういった縛りがなくたいへんありがたいことでした。審査員には小児股関節の形態計測に関する素晴らしい論文を書かれた泉田良一先生もおられ、私の研究の発想をとてもほめてくださり、たいへんうれしかったです。 |

| 2025/10/25発表(山口県) 第52回日本股関節学会におけるシンポジウム10「DDH 1か月児健診の諸問題」の中で、ご指名いただき「諸外国のDDH検診システムと本邦の現況」を発表させていただきました。これから全国的に1か月児健診でも股関節をチェックして整形外科へ紹介するシステムになってゆきます。そのため、今年1年は新しい健診体制について議論して、今後の道筋を明らかにするシンポジウムが多く企画されました。2014年からレビューしてきましたDDH(発育性股関節形成不全)の世界の健診体制も参考とするために数多くご指名いただき発表の機会をいただき感謝します。 これから赤ちゃんの股関節脱臼は、必ずエコーで診断することを原則とするように変化しなければなりません。表紙にもマークを掲載しましたが、「iHiPUS(愛ヒップス)」を提唱してまいりました。「infant Hip Protection by Ultrasound」の略で、「赤ちゃんの股関節をエコーで守る10年運動」です。応援してください。 |

| 2025/10/22講演(島根県出雲市) 出雲市立出東小学校にて、5・6年生64人に向けて、子どもたちの体を守るテーマで講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から26回目になりますが、島根県内の東部でははじめてでした!昨年8月の養護教諭の研修会で聴いてくださった先生からのご依頼でした。よい姿勢のための4つの体操、子どもの体と整形外科の病気について、ドクターのなり方、夢をもって勉強してもらうための知識などお話ししました。今回も知識の成長をゲットしたポイントで、大きな拍手が沸き、たいへん盛り上がりました!保護者の参加数も大変多くうれしかったです。一所懸命聞いてくれてありがとうございました! |

| 2025/10/4-5講演(佐賀県) 第93回乳児股関節エコーセミナーが佐賀で10月4-5日に佐賀整肢学園こども発達医療センター杉田健会長のもと開催され、講師として参加いたしました。私はセミナー概要、超音波の基礎、股関節の解剖、日本と世界のDDH検診、Graf法による計測法・画像実習について4つの講演をいたしました。非常に活気のある会となり、懇親会・二次会も大盛り上がりで、大変うれしかったですね。佐賀のスタッフのみなさま、ありがとうございました!しかし2日で豚骨ラーメン3杯は年齢的にギリギリでしたぜ~(笑)。 |

| 2025/7/12発表(沖縄県) 第36回日本整形外科超音波学会におけるシンポジウム「沖縄プロジェクト2 沖縄から始まる超音波を利用した新しいDDH検診(健診)へのアプローチ」の中で、ご指名いただき「日本のDDH超音波検診の現状と問題点」を発表させていただきました。2014年からDDH(発育性股関節形成不全)の健診体制の世界をレビューしてまいりました。健診の再構築も2014年を元年として10年がすぎました。残す日本の課題は超音波を標準検査とすることです。 これから赤ちゃんの股関節脱臼は、必ずエコーで診断することを原則とするように変化しなければなりません。表紙にもマークを掲載しましたが、「iHiPUS(愛ヒップス)」を先週の日本関節病学会に続いて提唱してまいりました。「infant Hip Protection by Ultrasound」の略で、「赤ちゃんの股関節をエコーで守る10年運動」です。その一環ともなる保健師さんの新生児訪問時に保健師さんが赤ちゃんにエコーをあてて検査する沖縄トライアルとの発表になります。 |

| 2025/7/5発表(京都府) 第53回日本関節病学会におけるシンポジウム「発育性股関節形成不全の検診、診断、治療 ―20年後を視野に入れて―」の中で、「DDHに関する若手整形外科医の教育に向けて」を発表させていただきました。とても大きなテーマで方向性に悩みましたが、DDHの将来はエコーにかかっていることから、乳児股関節エコーセミナーの重要性と詳細な内容紹介を主旨としました。これから赤ちゃんの股関節脱臼は、必ずエコーで診断することを原則とするように変化しなければなりません。せっかく病院にかかっても、わかりにくいX線検査のみで見逃された赤ちゃんもいます。エコーで大丈夫なら脱臼はない(偽陰性ゼロ)、この超音波診断が周知徹底することが大切な時代に入ってきました。日本で初めて「赤ちゃんの股関節をエコーで守る運動」を提唱させていただきました。その名も「iHiPUS(愛ヒップス)」運動です。そのためにはエコー習得者がもっともっと増えてほしい。成人股関節専門の先生にも、ぜひ赤ちゃんの股関節脱臼の診断スキルをもっていただきたいという、お願いをさせていただきました。 |

| 2025/6/19発表(愛知県) 第64回日本小児股関節研究会における主題1「1か月健診は股脱新時代へのブレークスルーとなりうるのか?」の中で、「我が国のDDH早期健診の歴史と欧州超音波検診の現状」を発表させていただきました。本会は子どもの股関節疾患について最も熱く議論できる会です。赤ちゃんの股関節チェックがこれまでの4か月児だけでなく、1か月児でもなされ、ダブルチェックが実現しようとしています。そこで重要になるのが超音波診断です。その重要性を解説させていただきました。生まれた赤ちゃん全員に股関節エコーができるのはいつの日か⁉ |

| 2025/6/12講演(島根県益田市) 益田市立横田中学校にて、全校生徒94人に向けて、子どもたちの体を守るテーマで講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から25回目になります。毎回バージョンアップして、よい姿勢のための4つの体操、子どもの体と整形外科の病気について、ドクターのなり方、夢をもって勉強してもらうための知識など楽しくお話しさせていただきました。生徒のみなさん、ちょっとした成長をゲットしたポイントで、大きな拍手をありがとうございました!感想アンケートが届きました!メンタル的に最もしんどいかもしれない中学生、あきらめずに前を向くためのコツも紹介しましたが、感動させられる長文の感想がたくさん!これからもがんばります。 |

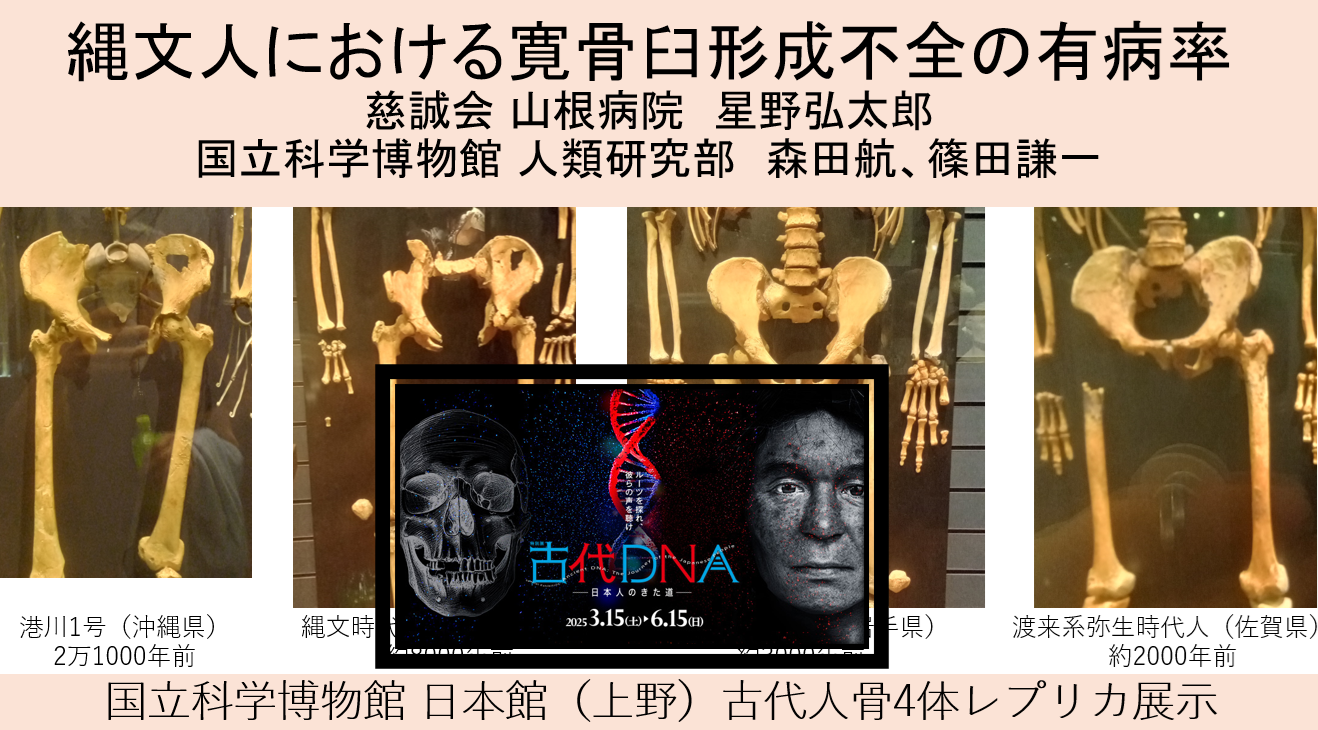

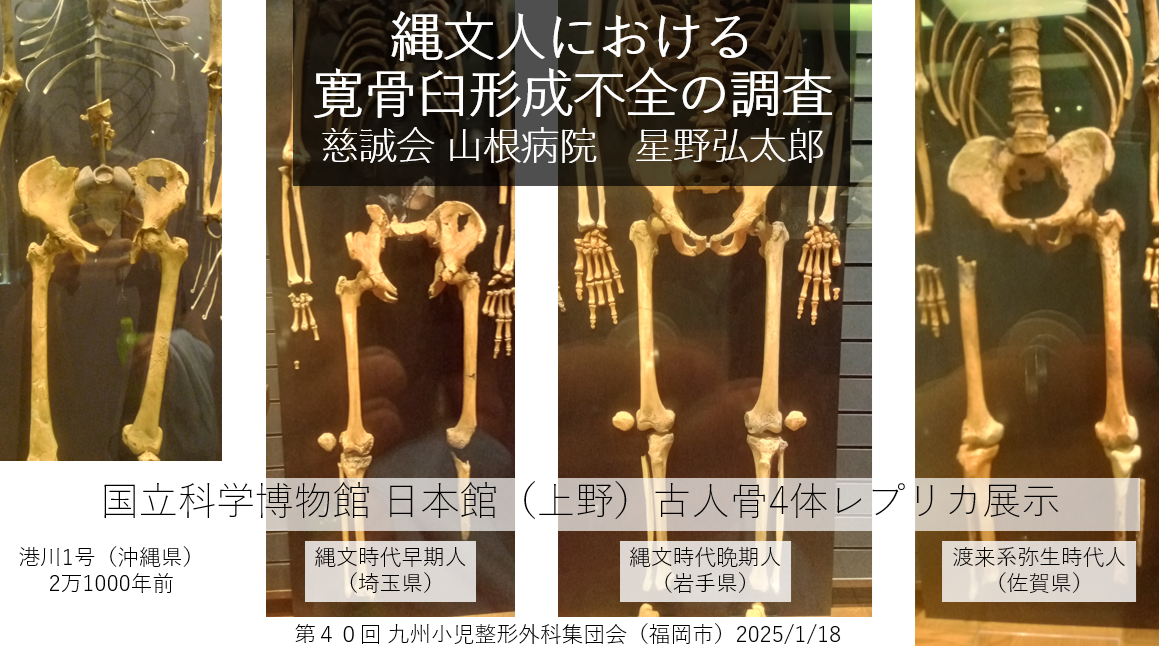

| 2025/5/25発表(東京都) 第98回日本整形外科学会学術総会における一般演題口演73「股関節:その他」にて発表させていただきました。この研究は1月に九州小児整形外科集談会でまず発表し、自信をいただいてこの大きな学会でも発表することができました。なぜ「寛骨臼形成不全」が日本人に圧倒的に多いのか、という大きなテーマを解明する第一歩となると信じています。国立科学博物館と共同研究させていただき、貴重な縄文人骨標本を調査させていただきました。結果、現代人よりも縄文人の方がより高い有病率を示し、寛骨臼形成不全が縄文ゲノムの影響ではないかという仮説の要件を満たしていました。今後の展開をお待ちください。 |

| 2025/5/24発表(東京都) 第98回日本整形外科学会学術総会におけるシンポジウム「ここまで出来る!運動器超音波のさらなる可能性」の中で、小児医を代表しての発表の機会をいただきました。日本最大の整形外科の学会で、聴衆約300人はおられたのではないでしょうか。赤ちゃんの股関節脱臼の診断に、超音波検査(エコー)を使うことで、診断が遅れるケースが確実に減少することをアピールさせていただきました。また日本人に多い寛骨臼形成不全を小学生においてエコーで検診する方法を紹介いたしました。 |

| 2025/5/1講演(島根県浜田市) 浜田市立弥栄中学校にて、子どもたちの体を守るテーマで講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から24回目になります。毎回バージョンアップして、よい姿勢のための4つの体操、子どもの体と整形外科の病気について、ドクターのなり方、夢をもって勉強してもらうための知識など楽しくお話しさせていただきました。生徒のみなさん、目をキラキラさせて一生懸命聞いてくれてうれしかったです。15人という少数精鋭でしたが、アンケートにて14人が医療に興味を持ってくれたことがわかりうれしかったです。 |

| 2025/4/5発表(福井県) 第144回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会でのシンポジウム19「発育性股関節形成不全の診断と治療」の中でご指名いただき発表させていただきました。名古屋大学、滋賀県立総合病院、兵庫こども病院、大阪母子医療センターと、名だたる小児整形外科の拠点病院の先生方の中で、緊張しましたが、今の時代のための赤ちゃんの股関節脱臼に対する早期検診体制および超音波検査の必要性をアピールさせていただきました。若い先生がしっかり聞いてくれてうれしかったです。 |

| 2025/3/15講演(高知県) 第90回乳児股関節エコーセミナーが高知で3月15-16日に高知県立療育福祉センター三宮奈穂会長のもと開催され、講師として参加いたしました。私はセミナー概要、超音波の基礎、股関節の解剖について講演いたしました。 |

| 2025/1/18講演(福岡県) 第40回九州小児整形外科集団会が福岡市西新プラザで開催され、縄文人についての研究をはじめて発表いたしました。なぜ「寛骨臼形成不全」が日本人に有病率13%と圧倒的に多いのか(海外では1~5%)。大きな謎に挑んだ世界初の研究です。国立科学博物館の篠田謙一館長と縁あって共同研究させていただくことになり実現しました。結果、現代人13%よりも縄文人の方がより高い有病率33%を示し、寛骨臼形成不全が縄文ゲノムの影響ではないかという仮説の要件を満たしていました。素人考えの発想で自信がなかったのですが、発表の後、多くの参加ドクターに反響をいただき、勇気と自信を持たせていただきました。整形外科で最も大きい学会、日本整形外科学会で5月に発表できることになりました。 |

画像クリックで全文無料公開 |

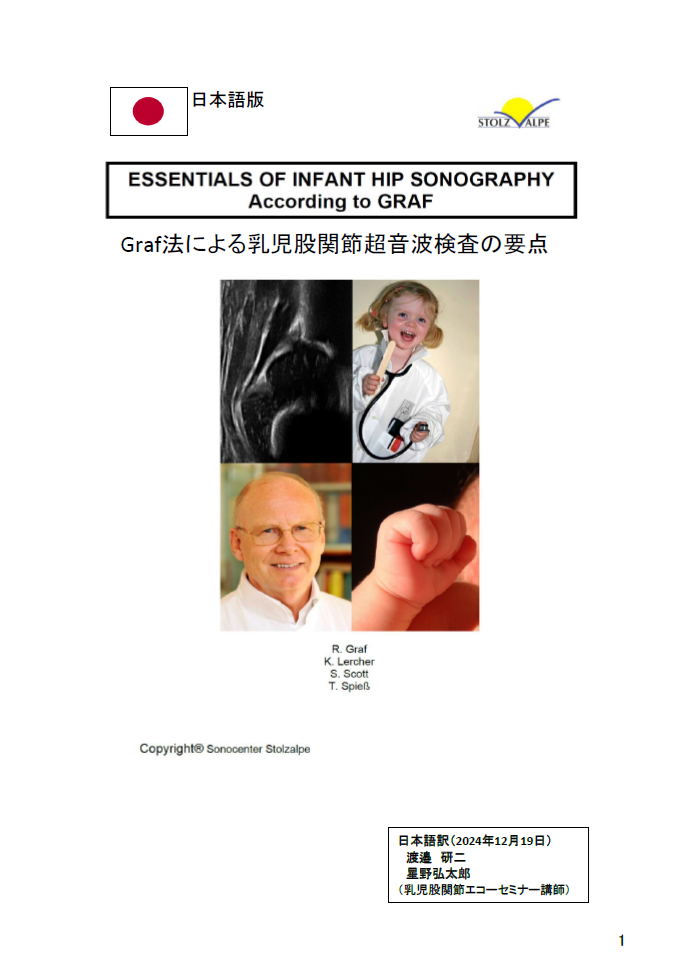

Grafテキスト和訳「ESSENTIALS OF INFANT HIP SONOGRAPHY According to GRAF ~Graf法による乳児股関節超音波検査の要点~」 2024/12/19発行 2017年に発行されたGraf法の日本語版テキストです。これまで 故・渡邉研二先生(亀田第一病院)が日本語訳されていましたが、英語版が2017年にアップデートされていました。新たに追加された部分を私が翻訳し補完したバージョンです。日本整形外科超音波学会 乳児股関節エコーセミナー公認です。セミナーでも配布されますが、セミナーではより分かりやすいテキストが付属し、講義も丁寧なので、これをみても全部が入ってこないかもしれませんが、安心してセミナーにご参加ください。セミナー情報はこちら。英語版はここで公開中。 |

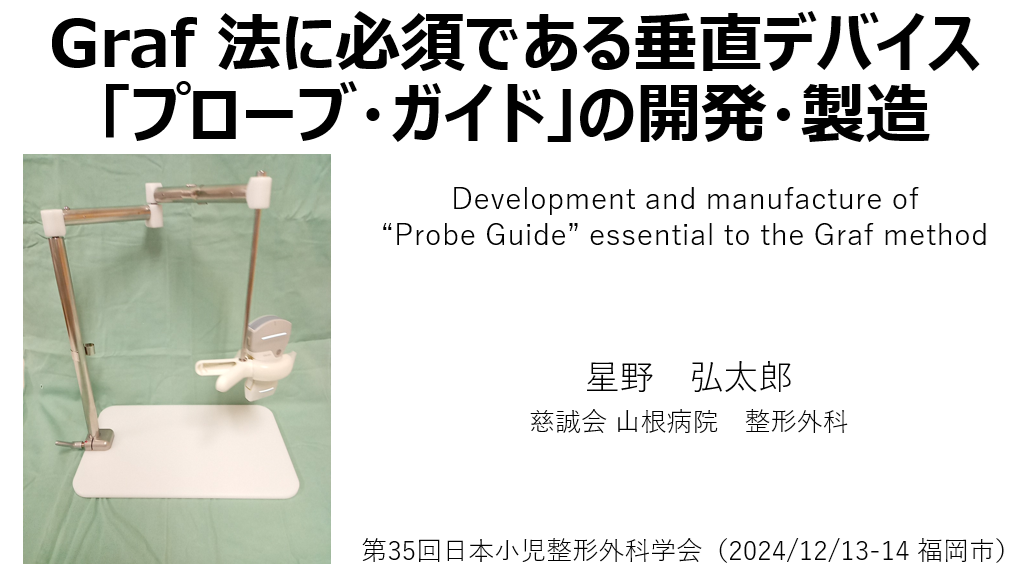

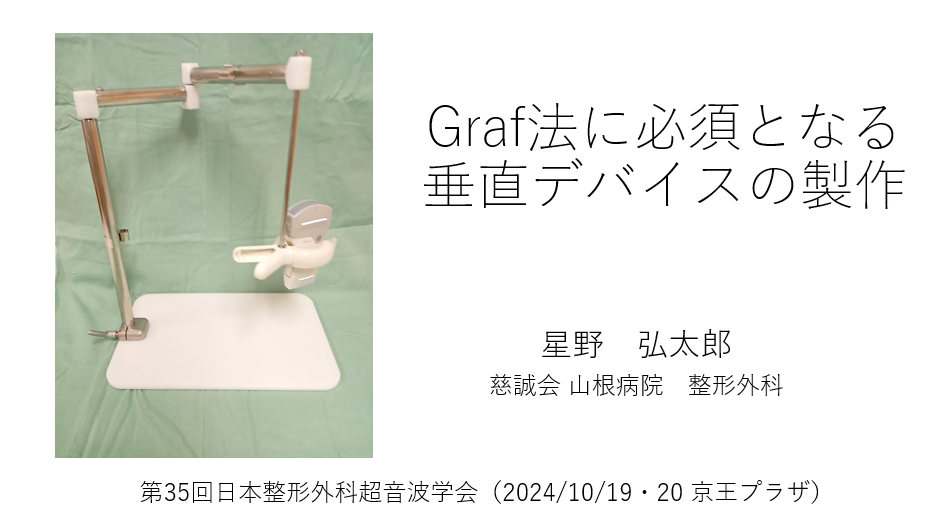

| 2024/12/13発表(福岡県) 第35回日本小児整形外科学会が福岡国際会議場で開催され、一般演題でプローブガイドの研究を発表いたしました。赤ちゃんの股関節脱臼の超音波検査で、正確性を保つためにGraf教授が必ず必要だとおっしゃられているガイドです。日本にないため、まず自作し、それを製品化するために動いております。そのことを発表させていただきました。フリーハンドで慣れているドクターにもぜひ使っていただきたいと思っています。 |

整形外科 75:1237-1244,2024. |

論文「発育性股関節形成不全の早期診断」 2024/11/1発行 2024年6月6日に横浜で開催された第63回日本小児股関節研究会で発表したものの論文です。こども家庭庁から1か月児健診でも股関節脱臼のチェックを必須項目に取り入れる指示の連絡が全国自治体になされたのが、2023年12月28日です。小児整形外科医にとって歓喜の大改革を、いち早く全国の整形外科医に通達したくて、急いで書いて、南江堂さんにお願いして特急掲載していただきました。『特別寄稿』として扱ってくださり光栄です。 |

| 2024/10/25発表(岡山県) 第51回日本股関節学会が岡山で開催され、シンポジウム「小児股関節エコーの有用性」にて、会長の三谷茂教授からご指名をいただき発表する機会をいただきました。この学会にはGraf教授も招聘され、特別セミナーが開催されました。赤ちゃんの股関節脱臼においては、なにより超音波検査が重要です。その世界標準がGraf法です。そしてフリーハンドの時代から、正確性を保つためにプローブガイドが必要になっているバージョンアップが日本でも必要です。そのことを発表させていただきました。 |

| 2024/10/20発表(東京都) 第35回日本整形外科超音波学会が京王プラザで開催され、主題5下肢疾患において「Graf法に必須となる垂直デバイスの製作」を発表させていただきました。赤ちゃんの股関節脱臼においては、なにより超音波検査が重要です。その世界標準となったGraf法において、正確性を保つためにプローブガイドが必要になっていることを発表させていただきました。 |

| 2024/10/3講演(島根県浜田市) 浜田市立今福小学校にて、3~6年生23名に向けて、子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から23回目で、本校は2回目の訪問になります。毎回バージョンアップして、よい姿勢のための4つの体操、子どもの体と整形外科の病気について、ドクターのなり方、夢をもって勉強してもらうための知識など楽しくお話しさせていただきました。生徒のみなさん、目をキラキラさせて一生懸命聞いてくれてうれしかったです。アンケートにて「楽しらないことがわかってよかった」が20人でした! |

| 2024/9/26講演(島根県浜田市) 浜田市立松原小学校にて、全校生徒109名に向けて、子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から22回目になります。川波小よりもさらに多い生徒数でしたが、またまた先生方のご協力のおかげで楽しくできました。 |

| 2024/9/18講演(島根県江津市) 江津市立川波小学校にて、全校生徒86名、保護者に向けて、子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から21回目になります。今までで一番多い生徒数でしたが、先生方のご協力のおかげで楽しくできました。 |

| 2024/8/6講演(島根県出雲市) 島根県養護教諭研究連絡協議会 夏期研修会に招待いただき講演させていただきました。この会は島根県中の保健の先生が集まり勉強する研修会です。5年前からお話をいただいていてコロナ禍を経てようやく実現した講演でした。希望者が多く、会場を広い場所に変更していただいたとうかがい、うれしかったです。「子どもの痛いを信じてほしい」というメッセージが強く伝わってくれた感想を拝見でき、これも本当にうれしかったです。これからもいろんな学校で講演できることを期待しています。 |

| 2024/6/20講演(島根県浜田市) 浜田市立弥栄小学校にて、全校生徒40名、保護者に向けて子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から19回目になります。保護者の参加も多く16名の方から感想をいただきとてもうれしかったです。子どもたち向けに教えている体操ですが、やはり運動不足の大人にも運動機会として効果的のようでした。 |

論文→雑誌「整形外科」75:1237-1244,2024. | 2024/6/6発表(神奈川県) 第63回日本小児股関節研究会が横浜で開催され、シンポジウム 1「発育性股関節形成不全症 疫学と検診」 において「DDHの早期診断」を発表させていただきました。赤ちゃんの股関節脱臼においては、世界的には生後6週までに治療をはじめることが標準化してきています。日本では3-4か月児健診のみの一回勝負で股関節脱臼をチェックすることが長年慣習化されていました。脱臼の診断遅延例をなくすためには、より早期の診断機会を作る必要があります。こども家庭庁から2023年末に、なんと1か月児健診でも股関節脱臼のチェックをするように改善されることが指示されました!これはすごいことで、周知いただけるよう報告させていただきました。 |

| 2024/1/27講演(岡山県) 第87回乳児股関節エコーセミナーが岡山で1月27-28日に岡山大学整形 鉄永智紀会長のもと開催され、講師として参加いたしました。私はセミナー概要、超音波の基礎、股関節の解剖について講演いたしました。 |

日小整会誌 32:164-169,2023. |

論文「国内DDH(脱臼・亜脱臼)に対する早期診断・早期治療の国内調査」 2023/12/25発行 第33回日本小児整形外科学会がパシフィコ横浜で開催され、パネルディスカッションにご指名を受け発表させていただいた「国内DDH(脱臼・亜脱臼)に対する早期診断・早期治療の国内調査」の論文です。一貫して早期治療を信じて行ってこられた藤井敏男先生、北 純先生とともに、他界された渡邉研二先生に捧げます。 |

| 2023/10/12講演(島根県浜田市) 浜田市立雲雀丘小学校にて、全校生徒57名、保護者に向けて子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から18回目になります。本校には2020年にも同じテーマで講演させていただき、今回で2回目です。今年度で統廃合されるそうで、最後にとこの機会をいただいた有田先生に感謝いたします。 |

| 2023/7/15講演(青森県) 第86回乳児股関節エコーセミナーが青森で7月15-16日に弘前大学整形 山本裕司会長のもと開催され、講師として参加いたしました。私はセミナー概要、超音波の基礎、股関節の解剖について講演いたしました。 |

| 2023/6/23発表(千葉県) 第62回日本小児股関節研究会が千葉で開催され、パネルディスカッション 2「DDHに対する装具治療―適応時期と適応条件ー」において「国内DDH(脱臼・亜脱臼)に対する早期診断・早期治療の国内調査(第2報)」を発表させていただきました。日本では股関節脱臼の治療は生後3か月以降が推奨されており、早期治療は少数派でした。世界では生後6週までの早期治療が主流となってきております。国内実態調査の結果、世界の流れを察知され、早期治療に取り組まれている小児整形外科専門ドクターが46%も存在していました。その妥当性は、その治療成績を見ないと証明できませんが、ドイツは早期治療体制導入により、入院・手術・骨盤補正手術が半分以下になった成績があります。国内では福岡こども病院が独自のポリシーで一貫して早期治療をされ、とくに有害性はないと報告されています。それならば生後3か月まで待機する理由はないことになります。今後重要な検討課題となります。 |

| 2023/6/1発表(オンライン講演) 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学 地域看護学教室研究会にて「日本と世界のDDH検診~脱臼遅診断ゼロを目指して~」と題して、オンライン講演をさせていただきました。本教室の吉岡京子教授は看護の視点から、赤ちゃんの股関節脱臼にアプローチしてくださり、我々の遅診断根絶プロジェクトに積極的に協力いただいております。その一環で、世界の現状と日本の課題を訴えてきた私に講演を依頼してくださいました。保健師による超音波スクリーニング事業、Graf法のAI診断、レセプトデータによるDDH疫学・治療の解析などなど、結果の楽しみな研究がもりだくさんです。応援しています! |

臨整外 58:315-323,2023 |

論文「脳原性麻痺における癒着性尖足に対する筋膜ハイドロリリース」 2023/3/25発行(医学書院) 肢体不自由児施設で勤務していた時に、何とか低侵襲で少しでも良いから尖足がゆるむ方法はないだろうかと開発した世界初の方法をこの論文で解説しました。麻痺により尖足で固定されていると、腓腹筋とヒラメ筋の間には癒着が生じており、ハイドロリリース(液性注入による剥離)により、この間だけでも動くように分離する方法です。平均15度ていどの尖足の改善が見られ、有用性は提示されたことと感じています。5例6足の治療経験ですので、これから数を増やしていければよかったのですが、私が病気になったため退職を余儀なくされました。非常に残念ですが、患者さんの体への負担が少ない方法ですので、ぜひいろんなドクターに挑戦していただき、有効性をより証明していただけたら本望です。英語論文化していないことが心残りです。 |

論文→日小整会誌 32:164-169,2023. | 2022/12/9発表(神奈川県) 第33回日本小児整形外科学会がパシフィコ横浜で開催され、1980年代からなんと約40年間行われなかった(タブーとされてきた)赤ちゃんの股関節脱臼の早期治療を議論するパネルセッション1「DDHの早期治療」が立ちあげられました!本当に画期的なことで、会長の町田治郎先生には感謝してもしきれません。私は滋賀小児医療センターの二見徹先生に声をかけていただき、2014年海外のDDH診断・治療のレビューを発表する機会を与えていただき、それ以来2022年までに7回持続的にアップデートしながら発表を継続してまいりました。それが大きく実を結ぶ結果となり感無量であったわけです。一貫して早期治療を信じて行ってこられた藤井敏男先生、北 純先生とともに、他界された渡邉研二先生に捧げる発表ができました。 |

| 2022/11/20教育研修講演(岡山県) 第55回中国・四国整形外科学会が倉敷で2022/11/19-20開催され、会長の三谷茂先生から依頼され、教育研修講演を承りました。タイトルは「超音波で診る小児整形外科の世界」とし、雑誌「関節外科 基礎と臨床 Vol.40 10月増刊号 2021」で『小児整形外科におけるエコーの有用性』として論文にまとめていたDDHの超音波診断ならびに種々の小児整形外科疾患に対するエコーの優れた診断能力を解説しました。参加されている多くの若手ドクターにぜひエコーを身近で素晴らしいものに感じてほしくて、それが伝わるような症例を提示し、麻痺性尖足に対するハイドロリリース(これはのちに雑誌「臨床整形外科 Vol.58 No.3 2023」に『脳原性麻痺における癒着性尖足に対する筋膜ハイドロリリース』として論文化)など新しい試みも提案しました。 |

| 2022/10/28発表(山形県) 第49回日本股関節学会学術集会が山形で2022/10/28-29開催され、パネルディスカッション3「股関節疾患に対する超音波装置(エコー)の活用」にご指名いただき、「エコーを用いた学童期寛骨臼形成不全の検診」を発表させていただきました。この研究は日本人に多い寛骨臼形成不全がいつ形成されるのかという大きなテーマなのです。なんとかエコーで寛骨臼形成不全がわからないか2017年に開始し、2020年には573名のデータで大正アワード最優秀論文賞を受賞した研究です。今回さらなる協力で816名に対象を増やすことができ、やはり小学生にも寛骨臼形成不全は確実に潜在しているということがわかりました。ここでこの方法を公開することで、同じように研究してくれるドクターの出現を期待します。 |

| 2022/10/6講演(島根県浜田市) 浜田市立今福小学校にて、3~6年生26名に向けて、子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から17回目になります。毎回バージョンアップして、よい姿勢のための4つの体操、勉強に大切な“勉強体力”、なぜ勉強しないといけないのか、ドクターにどうやってなったのか、など楽しくお話しさせていただきました。 |

超音波検査技術 47:398-406,2022 |

論文「赤ちゃんの股関節脱臼における超音波診断」 2022/8/1発行(一般社団法人 日本超音波検査学会) 乳児股関節エコーセミナーを代表して、本雑誌の臨床講座でのGraf法の解説を依頼いただきました。検査技師さんのために、より詳細に9ページをかけました。とくに描出法やエコープローブの走査法を4ページたっぷり解説しました。複雑なGraf分類はカラーも使ってよりわかりやすくなっていると自負しています。 |

| 2022/7/23発表(広島県) 第33回日本整形外科超音波学会が広島市で2022/7/23-24開催され、シンポジウム2「画像診断による違いから乳児股関節脱臼の病態に迫る~我々は二次元画像から何を読み取れるのか~」にご指名いただき、「エコー Graf法の利点」を発表させていただきました。Graf法は静止画像だけからの判別と思われている方も多いと思いますが、実は1993年の教科書ですでに動的観察も組み合わせており、ストレステストにより、さらに詳細に分類されております。とくにGraf分類タイプIIcの骨頭を圧迫してタイプDになるものは不安定IIcであり、装具治療を必要とすると記載されております。乳児股関節エコーセミナーではなかなかそこまで教える時間がとれていないのですが、重要なポイントなので今回強調させていただきました。よりよい治療のためにぜひご記憶ください。 |

| 2022/7/5講演(島根県浜田市) 浜田市立弥栄中学校にて、昨年に続いて2回目の訪問で1年生8名に向けて、子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から16回目になります。毎回バージョンアップして、よい姿勢のための4つの体操、勉強に大切な“勉強体力”、なぜ勉強しないといけないのか、ドクターにどうやってなったのか、など楽しくお話しさせていただきました。 |

| 2022/6/9発表(兵庫県→WEB開催) 第61回日本小児股関節研究会がコロナ禍のため神戸開催の予定がWeb開催に変更になりました。2022/6/9-10で開催され、「わが国における乳児一次健診での整形外科の介入状況」を発表させていただきました。過去乳児健診は小児科と整形外科との2科で行われていたのですが、股関節脱臼が減少してから、整形外科健診が削減されてきています。それでも自治体の方針で整形外科健診を存続していることろもあります。今回のアンケート調査で、現在の日本でどのくらい整形外科による一次健診が残っているのかが判明しました。どのくらいかというと、自治体数で9.1%、出生数に対して5.0%しかカバーされておらず、まさに絶滅危惧な状態でした。 |

関節外科 41:363-372,2022 |

論文「DDH健診・検診の歴史・方法・制度と遅診断」 2022/4/19発行(メジカルビュー社) DDH(発育性股関節形成不全)の健診・検診について、その歴史について、日本と海外とでまとめました。そして健診制度・方法の変遷を捉え、現行システムにおける問題点、および脱臼遅診断の根絶に向けての課題を明らかにしました。ぜひ読んでいただきたい渾身の論文になります。 |

日重障誌 47:77-83, 2022 |

論文「重症心身障害者における骨粗鬆症の特徴と治療」 2022/4/1発行(日本重症心身障害学会) 肢体不自由児施設勤務の時に、重症心身障害者がほとんどすべて骨粗鬆症であることを確認しました。たいした力を加えたわけでもないのに、骨折を生じ、それにあたった職員は大きなショックを受けます。私は大学院にて骨粗鬆症の研究をしており、日本骨粗鬆症学会認定専門医でもあります。YAM50%にも満たない骨粗鬆症が当たり前のように、目の前で苦しんでいる。これに立ち向かった戦いの全貌を込めた論文になります。どうしようもないと放置されることなく、積極的に安全な薬物療法を行っていただきたいものです。 |

日整外超音波会誌 33:84-89,2022 |

論文「乳児股関節におけるGraf法ストレステストの小経験」 2022/3/31発行(日本整形外科超音波学会) Graf法の中でもまだまだ周知されていない、ストレステストを紹介しています。圧迫テストだけでなく、牽引テストにてGraf分類のグレードが改善するものは整復されやすい可能性もあり、症例を提示しています。 |

|

2022/3/2講演(Web開催) 鳥取痙縮治療webセミナーが2022/3/2に第一三共株式会社の協賛でWeb開催され、「整形外科医が行ってきた(行える)痙縮治療 ボツリヌス療法、整形外科手術、ITB療法、そしてハイドロリリース」をオンライン講演させていただきました。重症心身障害者の方々の苦悩を思うと、自分に何ができるのか、考えさせられ、無力感を感じざるを得ません。その中でもできること、一つ一つ積み重ねてきた結果を発表させていただきました。PDFのスライドでは動画は見れませんので、異常な動きやその改善は分かりにくいと思いますが、ご容赦ください。 |

|

2021/12/11教育研修講演(Web開催) 第46回日本重症心身障害学会学術集会が2021/12/10-11でWeb開催され、教育研修講演として「重症心身障害者における骨粗鬆症の特徴と治療」をオンライン発表させていただきました。潜在する重症骨粗鬆症をDXAにて明らかにし、積極的な薬物療法で骨折を予防する必要性を述べさせていただきました。放置されることなく少しでも骨密度が改善する対応が望まれます。 |

|

2021/12/2発表(Web開催) 第32回日本小児整形外科学会学術集会が2021/12/2-3で岡山市にて予定されていましたが、コロナ禍のためWeb開催に変更されました。パネルディスカッション2「DDH超音波健診の現状と未来」での発表をご指名いただき「英国DDH健診の反省から考える日本の課題」と題して発表させていただきました。英国は遅診断ゼロをめざし、長年培ってきた選択的超音波スクリーニングで行ってきた健診システムを否定し、全例超音波スクリーニングを検討すると宣言しました。このことは私には衝撃的でした。というのは、日本の遅診断率は実は英国と大差なく、全例超音波スクリーニングをしないと遅診断は根絶できない可能性があるからです。しかしながら一足飛びに全例超音波スクリーニングを提唱しても非現実的であり、日本はまず二次検診でGraf法を標準的に行える教育・環境を整える必要があることを提唱させていただきました。 |

| 2021/11/17講演(島根県浜田市) 浜田市立弥栄中学校に、はじめて訪問させていただきました。全校生徒21名に向けて、子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から15回目になります。毎回バージョンアップして、よい姿勢のための4つの体操、勉強に大切な“勉強体力”、なぜ勉強しないといけないのか、ドクターにどうやってなったのか、など楽しくお話しさせていただきました。校長先生が高校の1つ上の先輩で驚きました。 |

|

2021/11/13講演(山口県) 第132回山口県臨床整形外科医会が2021/11/13で山口市にて開催され、講演をご依頼いただきました。乳児股関節エコーセミナーで出会った先生からいただいたお話で、大変ありがたいことです。小児整形外科と超音波についてのテーマでお話しさせていただきました。発育性股関節形成不全とGraf法、股関節検診の方法と課題。日本人に多い寛骨臼形成不全に対する小学生のエコー検診。エコーによる股関節水症、斜頚、肘内障、足関節の捻挫と裂離骨折、障害児の不顕性骨折、先天性内反足におけるアキレス腱切腱などについて提示させていただき解説しました。楽しい飲み会もありがとうございました。 |

| 2021/11/17講演(島根県浜田市) 浜田市立浜田第二中学校に、昨年に続き2度目の訪問させていただきました。全校生徒42名に向けて、子どもたちの正しい姿勢をテーマに講演させていただきました。本テーマでの講演は、2017年から15回目になります。毎回バージョンアップして、よい姿勢のための4つの体操、勉強に大切な“勉強体力”、なぜ勉強しないといけないのか、ドクターにどうやってなったのか、など楽しくお話しさせていただきました。 |

関節外科 40 10月増刊号:61-76,2021 |

論文「小児整形外科におけるエコーの有用性」 2021/10/1発行(メジカルビュー社) 小児の診察はなかなか訴えもはっきりしなかったり、痛みの局在などわかりにくいことが多く、困難な場合も多いです。痛みや恐怖心を与えずに、骨・軟骨・関節・軟部組織のチェックが可能なエコーをぜひ活用しましょう。赤ちゃんの股関節脱臼に対するGraf法の詳細、さらにはエコーで関節の液体貯留疾患や微小骨折、ドプラによる炎症性疾患の検索も、即座に異常が判明することを知っていただきたい。ぜひ読んでいただきたい論文になります。 |

|

2021/9/3講演(Web開催) 第2回青森小児痙縮治療セミナーが2021/9/3に第一三共株式会社の協賛でWeb開催され、「整形外科医が行ってきた(行える)痙縮治療」をオンライン講演させていただきました。重症心身障害者の方々の苦悩を思うと、自分に何ができるのか、考えさせられ、無力感を感じざるを得ません。その中でもできること、一つ一つ積み重ねてきた結果を発表させていただきました。PDFのスライドでは動画は見れませんので、異常な動きやその改善は分かりにくいと思いますが、ご容赦ください。 |

|

2021/7/17発表(奈良県) 第32回日本整形外科超音波学会が2021/7/17-18に奈良市で開催され、パネルディスカッション「DDH超音波健診の現状と未来を考える」にて、「海外健診先進国と日本の現状と課題」を発表させていただきました。全例超音波スクリーニング(生まれた赤ちゃん全員にもれなく股関節超音波健診を行う)は脱臼遅診断ゼロを実現する唯一の方法と現在考えられています。英国は遅診断ゼロのために、長年培ってきた健診システムを否定し、全例超音波スクリーニングを検討すると宣言しました。日本はまずGraf法を標準的に行える環境・教育を整える必要があることを提案させていただきました。 |

|

制作者について

星野弘太郎 1991年鳥取大学卒業 1999年鳥取大学大学院修了 医学博士 小児整形外科医 妻1人娘2人(✟犬1匹) |

| 資格 | 日本整形外科学会専門医, 日本小児整形外科学会認定医、小児運動器疾患指導管理医師、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医、日本整形外科学会認定リウマチ医、日本骨粗鬆症学会認定医、日本スポーツ協会認定スポーツドクター、日本リハビリテーション医学会臨床認定医、厚生労働省義肢装具等適合判定医師、身体障害者福祉法指定医、日本医師会認定産業医 |

|

所属 | 日本整形外科学会、日本小児整形外科学会、日本整形外科超音波学会、日本股関節学会、日本リハビリテーション医学会、日本リウマチ学会、日本骨粗鬆症学会、中部日本整形外科災害外科学会、日本小児股関節研究会、日本脳性麻痺の外科研究会、中四国小児整形外科研究会、日本小児多職種研究会、日本小児保健協会 |

| 役職 |

日本小児整形外科学会 健診委員会副委員長,用語委員会 日本整形外科超音波学会 幹事 日本整形外科超音波学会 教育研修委員会 日本整形外科超音波学会 乳児股関節エコーセミナー講師 日本小児股関節研究会幹事 中四国小児整形外科研究会幹事 |

|

受賞歴 |

●第17回日本骨形態計測学会学会賞「腸骨スラブ標本を使った新しい海綿骨構造解析法とクラスタ分析による形態学的分類」(1999年) ●日本小児整形外科学会Murakami-Sano-Sakamaki Asia Visiting Fellowship(2013年)ムンバイ ●第32回大正Award日本股関節学会奨励賞【最優秀賞】「超音波診断を利用した学童寛骨臼形成不全スクリーニングの試み」(2021年) ●日本股関節研究振興財団 令和7年度股関節研究助成金交付「縄文人の寛骨臼形成不全について」(2025年) |